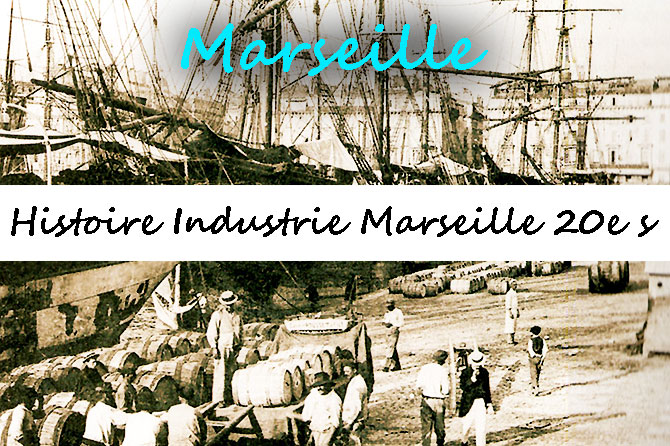

1920. Marseille – Le Quai de Rive Neuve – Phototypie E. Lacour

Accueil Provence 7

Histoire de l’Industrie de Marseille au 20e siècle

- Transformations, grandes dates, industries et chefs d’entreprises de Marseille au 20e siècle.

1900 – 1914. Marseille dans la seconde Révolution Industrielle

Des conditions très favorables à l’industrie

- L’arrivée du train Paris – Lyon – Méditerranée à Marseille.

- Achèvement de grands travaux sur le tissu industriel.

- Arrivée massive de Piémontais.

- Electrification au tournant du siècle qui bouleverse les conditions de production industrielle.

- Arrivée de capitaux parisiens et lyonnais.

- 1913 considérée comme l’apogée de l’industrie à Marseille.

4 secteurs particulièrement dynamiques

- Toutes sont directement tournées vers le consommateur final.

- Savon

- Agroalimentaire.

- Blé – Semoules – Riz – Sucre.

- Tuileries.

- Plusieurs innovations techniques : Fours Hoffman à vapeur, presses verticales à 5 pans, évolutions du trafic maritime…

- Tabac.

- L’Etat est ici l’employeur.

- Questions des maladies du travail qui ne sont pas reconnues avant 1919.

- Importante main d’oeuvre féminine.

- 1887. Création du 1er syndicat des ouvriers et des ouvrières du tabac.

Progression des niveaux de vie

Secteurs en régression

- Industrie du plomb.

- Déboires de la sidérurgie et de la métallurgie à Marseille.

Secteurs émergents

- Démarrage précoce de l’industrie pétrolifère.

- Démarrage de l’automobile avec Turcat-Méry positionné en haut de gamme.

- Industrie électrique.

- Industrie de la soude stimulé par des techniques venues de Belgique.

- Engrais chimiques.

- Industrie du Soufre.

- Mines de Bauxite et production d’alumine.

Leaders

- Charles – Auguste Verminck.

1914 – 1945. Transformations en profondeur du Monde et de l’industrie

Grandes transformations industrielles dans le Monde

- Accélération forte de la mondialisation.

- Emergence de nouveaux marchés.

- Arrivée à maturité marchés.

- Déclin de certaines activités.

Dynamiques marseillaises

- Des apparences disparates et hétéroclites

- Marseille empile des entreprises de plusieurs générations.

- Les industries occupent le territoire de Marseille de manière multipolaire.

- Des lignes de force de l’activité industrielle.

- Un Port en modernisation continue et ouvert au Monde.

- Une richesse des produits et des processus productifs.

- L’industrie devient l’élément moteur de l’ensemble du tissu économique.

- 60 à 70% du trafic portuaire constitués par l’industrie qui est le principe fondateur du port.

- Modifications des approvisionnements notamment en matières premières.

- Modifications de débouchés de l’industrie.

- Majorité des productions de biens , principalement alimentaires, à faible valeur ajoutée.

- 2 grands axes d’exportations :

- Marchés outre-mer dans l’Empire français.

- Hinterland ou marché intérieur.

- Principal levier de compétitivité : qualité des approvisionnements en matières premières et stabilité des coûts.

- Secteurs majeurs.

- Minoterie.

- Longue tradition marseillaise du commerce céréalier.

- 1917. Perte de la Russie (Mer Noire), principal fournisseur.

- Nouveaux greniers à blé : Continent américain – Australie.

- Concurrence des fournisseurs qui transforment eux-mêmes leurs céréales.

- Oléagineux.

- Fleuron des industries traditionnelles qui perd ses atouts tout en résistant.

- Marseille perd la domination du négoce des oléagineux face à l’Angleterre, l’Allemagne et les Pays-Bas.

- Sucre.

- L’effondrement des récoltes betteravières du nord de la France profitent à Marseille.

- Industries mécaniques et métallurgiques qui décollent avant de manquer de souffle.

- Les 2 branches sont importantes : 25 000 emplois (18 000 pour la Chimie et 15 000 pour l’agro-alimentaire).

- Branches importantes de l’activité portuaire.

- Grands chantiers de constructions navales.

- Petits ateliers disséminés dans la ville.

- Fournisseurs des huileries, savonneries, minoteries…

- Projet de développements d’industrie lourde : électro-chimie et électro-métallurgie, industrie de l’alumine et de l’aluminium…

- Ressources hydrauliques des Alpes.

- Bauxite du Var.

- Transformation du zinc d’Indochine.

- Traitement des graphites de Madagascar.

- Renaissance d’une sidérurgie provençale, après l’échec du 19e s.

- Débuts prometteurs de l’automobile sans suivi.

- Envol de la construction aéronautique et du transport aérien.

- Essor de la construction navale et du transport maritime.

- Chantiers. Ateliers. Moteurs Baudoin…

- Chemin de fer (Coder).

- Industries chimiques en plein développement et rénovation.

- Chimie des engrais.

- Superphosphates, sulfates de cuivre et de soude…

- Poudrerie de Saint-Chamas.

- Industrie du Soufre qui se concentre.

- Décollage de la raffinerie phocéenne.

- Les Pétroles s’implantent avec l’Anglo-Persian Oil Company (APOC), future BP.

- Création d’entrepôts dans un premier temps.

- Leadership de la stéarinerie avec la firme Fournier.

- Production de détergents issus de la savonnerie.

- Traitement des corps gras par catalyse et synthèse chimique.

- Chimie des engrais.

- A noter le manque de production de biens manufacturés.

- Minoterie.

- Changements structurels sur la période.

- Déplacement de l’appareil productif vers les zones vierges de l’Etang de Berre.

- Le commerce des pétroles devient dominant à la fin des années 30.

- La rénovation industrielle est insuffisante et pas assez en profondeur.

- Petites entreprises et capitalisme de proximité dominent aux lisières de l’artisanat.

- Inertie des banques et des organismes financiers qui sont surtout spécialisées dans la gestion des dépôts de leurs clients.

- En synthèse, l’industrie de Marseille a du mal à décoller et son moteur s’enraye.

Leaders de l’industrie marseillaise

- Georges Brenier. Londres, 11 octobre 1873 – Marseille 7 mars 1956. L’homme du Pétrole à Marseille.

- Frédéric Fournier. Leader su savon et de la bougie.

1945 – 1969. Fin du système industrialo-portuaire de Marseille

Destruction du système marseillais causée par la crise portuaire

- 1945. Le port de Marseille devient un port colonial essentiellement tourné vers le Maghreb.

- La crise est d’abord cachée par plusieurs facteurs.

- Les effets de Plan Marschall.

- Les guerres coloniales en Indochine et en Algérie.

- Le dédoublement du port avec un accroissement considérable du trafic des hydrocarbures.

- Gisements du Sahara algérien.

- Golfe Persique en gestation.

- Les hydrocarbures éclipsent les autres produits importés.

- Le pétrole remplace le système marseillais de négoce et de rente.

- Le Port de Marseille réussit alors à éclipser ses concurrents de Gênes et de Barcelone.

- La prospérité est trompeuse.

- Ultra-spécialisée sur le Pétrole, Marseille perd la mesure des autres marchés d’échanges.

- Le capital marseillais passe sous la dépendance de logique étrangère.

Fin des années 1950, le système s’effondre

- Le système économique marseillais a développé un systèmes de petites et moyennes entreprises hostiles aux modernisations technologiques.

- Les profits viennent d’une pression sur les salaires plutôt que sur la valeur ajoutée et la compétitivité.

- Les investissements dans le domaine industriel sont limités afin de dégager des profits immédiats.

- Les industriels marseillais ne comprennent pas l’évolution de la division internationale du travail.

- La recherche des prix d’achats les plus bas et des petits bénéfices spéculatifs caractérisent les pratiques.

- L’autofinancement et l’absence d’investissement en recherche, en innovation… bloquent le système.

- Le Pacte colonial disparu, les réflexes de défense sont plus forts que ceux de l’adaptation.

- Marseille est concurrencée par les anciennes colonies, par le Nord de la France et par des villes étrangères.

- Les industries de corps gras et de l’agroalimentaire (raffineries de sucre, minoteries…) sont les plus affectées.

- Les difficultés du Port, des corps gras et de l’agroalimentaire entraînent des pans entiers de l’économie.

- Chaudronnerie, emballage carton, imprimerie, manutention…

- Le Bâtiment va occulter durablement ces problèmes structurels.

- L’afflux de population nécessite des nouvelles constructions.

- Exode rural.

- Rapatriés des colonies.

- Immigration nord-africaine qui fournit la main d’oeuvre.

- La fièvre de l’immobilier et de la construction ont des effets de levier qui cachent les faiblesses industrielles.

- Matériaux de construction.

- Construction mécanique.

- Engins de levage et de construction.

- Finances publiques….

- L’afflux de population nécessite des nouvelles constructions.

- Le développement de la périphérie de Marseille commence.

- Etang de Berre.

- Bassin d’Aix. Prémisses du développement.

- CEA à Cadarache.

- Aéronautique à Marignane, Istres…

Leaders de Marseille

- Edouard Rastoin.

1969 – 2000. Crises et Recomposition de l’industrie à Marseille

Recompositions sur fond de crise du capitalisme et de Marseille en plein bouleversement

- Le Monde se fracture autour des années 1970.

- Crise des économies capitalistes tenant à la régulation dite fordiste.

- Augmentation de la productivité du travail par la modernisation technologique des entreprises.

- La crise pétrolière est la cause de cette rupture.

- Les industriels répondent à la crise par la délocalisation vers les pays à bas salaires.

- Les conséquences les plus visibles sont l’inflation et le chômage.

- Crise des économies capitalistes tenant à la régulation dite fordiste.

- Les économies de l’ouest de l’Europe assistent à un autre changement majeur.

- Le désengagement des Etats.

- La montée des pouvoirs locaux, Régions et grandes villes notamment.

- Les Régions entrent en concurrence.

- Ces deux fractures majeures emportent les derniers grands groupes de l’industrie marseillaise traditionnelle.

- Les secteurs de la grande industrie, notamment implantés autour de l’Etang de Berre et de la ZIP de Fos sont confrontés à une concurrence mondiale.

- Les petites entreprises, nombreuses à Marseille, rencontrent des difficultés majeures.

- Manque de compétitivité.

- Absence des débouchés, effondrement de la sous-traitance.

- La fin du millénaire voit des signes de relance apparaître.

- Les années 1980 – 1990 sont marquées par un processus de recomposition fondamental.

- Ce mouvement s’accompagne d’un renouveau social.

- Emergence de catégories socioprofessionnelles liées aux nouvelles activités.

- Gestion des Ressources Humaines.

Evolutions sectorielles

- Changements de mains dans l’Agroalimentaire.

- La Métallurgie Marseillaise et les Constructions Mécaniques tombent de haut.

- A la fin des années 1970, ces secteurs apparaissent comme prospères et modernes.

- La Réparation Navale est le fleuron de Marseille.

- 1976. Plus de 70% de la réparation navale française.

- Marseille profite de sa place de Port Pétrolier au détriment de Lisbonne, Gênes, Naples, Palerme, Caix, Le Pirée.

- Marseille a un personne très qualifié.

- Les outils, à l’image de la forme de radoub n°10 (accueil de navires jusqu’à 700 000 tones) sont les meilleurs.

- Les accords sociaux de pointe vont se retourner contre Marseille dans un contexte de concurrence internationale.

- 1978. Le groupe Terrin est démantelé…

- 1995. Le secteur emploie 1 500 salariés contre 10 000 20 ans avant.

- La motorisation (Baudouin) et la construction navale (La Seyne et La Ciotat) connaissent le même destin un peu différé.

- Jusqu’au milieu des années 1980, les Constructions Navales de La Ciotat connaissent une exceptionnelle progression.

- La concurrence de la Yougoslavie et de la Corée du Sud bouleverse les marchés.

- Le matériel ferroviaire – la construction et la réparation de wagons et de remorques porte-chars explosent.

- Titan – Coder, créée à Aubagne par les frères Coder en 1903 est mise en liquidation en 1974.

- La Réparation Navale est le fleuron de Marseille.

- A la fin des années 1970, ces secteurs apparaissent comme prospères et modernes.

- Coup d’arrêt de la Sidérurgie à Fos avant une relance.

- Raffinage et Pétrochimie à la croisée des chemins.

⇒ La désindustrialisation entraîne la disparition de plus de la moitié des emplois industriels de Marseille.

- Illusions d’un certain Tertiaire.

- Au moment ou les activités tertiaires de haut niveau vont fonder le développement des villes les plus dynamiques, Marseille tarde a faire sa mutation.

- Marseille place ses ambitions dans un tertiaire administratif et de fonctionnement (le plus souvent public) et dans les services à la personne, plus prometteurs.

- Au moment ou les activités tertiaires de haut niveau vont fonder le développement des villes les plus dynamiques, Marseille tarde a faire sa mutation.

- Des Zones d’Activités seront finalement mises en place.

- ZAC de La Valentine – village industriel de la Valbarelle – ZAC de La Soude – Artizanord…

- Des PME se développent alors :

- Agro-alimentaire – Construction mécanique et électrique – Activités de commerce, de transite et de distribution.

- Des « friches » vont se multiplier : Saint-Henri – La Barasse – L’Estaque – Saint-Marcel – Belle-de-Mai.

- 5 groupes de Marseille résistent à la crise et auront des destins différents.

- Terrin. Groupe de réparation navale.

- Unipol. Secteur des corps gras.

- Pernod-Ricard. Boissons.

- Cohen-Skalli. Agroalimentaire.

- Comex. Nouveau-venu (1961) de l’off-shore.

Mise en place de nouveaux mondes : nouveaux secteurs géographiques, nouveaux métiers, nouvelles entreprises

- Des nouveaux territoires.

- Le modèle de Sophia-Antipolis, près de Nice, à Valbonne.

- Dichotomie Marseille intra muros / extérieur proche.

- Création de pôles : aéronautique à Marignane, IBM à Nice…

- Rôle majeur de CEA de Cadarache avec ses filiales : Technicatome – C.I.S.I….

- Pays d’Aix.

- Zone de Rousset–Peynier.

- 1961. Création par les Houillères de Provence.

- 1979. Eurotechnique, spécialisée dans la fabrication de circuits intégrés sur plaque de silicium.

- 1983. Reprise d’Eurotechnique par Thompson.

- Micropolish / Laporte – Testinnovation – IBS – ES2/Atmel …

- Parc de la Duranne.

- Z.I. des Milles. 1970.

- Europôle de l’Arbois.

- Zone de Rousset–Peynier.

- Zone des Paluds à Aubagne. 1969.

- Zone de Gémenos. 1987.

- Gemplus…

- Zone de La Ciotat.

- Zone Industreielle de Vitrolles.

- Zone de Château-Gombert.

- 1975. Transfert de l’ESIM (Ecole d’Ingénieurs de Marseille).

- 1977. Décision de développer le territoire.

- 1980. Achats de terrains.

- 1986. Institut Méditerranéen de Technologie.

- Puissant potentiel universitaire Scientifique et Médical.

- Des nouvelles secteurs et marchés.

- Profiter de l’informatique en plein développement.

- Microélectronique de la Vallée de l’Arc.

- Automatisme – Instrumentation – Robotisation.

- Bertin – Comex – Snef-Electric – Technofirst...

- Médical.

- Les cartes numériques symbolisent ce renouveau.

- Cartes téléphoniques.

- Cartes bancaires.

- Cartes de télévision à péage.

- Cartes de Santé.

- Sartes sans contact…

- Profiter de l’informatique en plein développement.

- Des nouvelles entreprises et de nouvelles implantations

- La « grande entreprise » avec son mode de production hiérarchisé, son manque de flexibilité, ses corporatismes, ses procédures est mise en cause.

- Moins de structures familiales héréditaires.

- Profiter de la croissance démographique et de ses lieux d’implantation.

- Profiter des liens techniques et scientifiques avec des réseaux d’ingénieurs.

- Développer un tertiaire supérieur.

- Nouvelles entreprises.

- Cybernetix – ONET – Dapi Equipement –

- Nouvelles implantations.

- Air Liquide (1988) – Applied material (1996)…

- Un management très différent.

- Implantation proche des nouvelles voies de communication : aéroport – autoroutes – TGV…

- Développer des réseaux de recherche, de communication…

- Faire appel à des capitaux internationaux.

- Profiter des ressources de l’enseignement supérieur et des pôles universitaires d’excellence.

- Innover.

Leaders de Marseille

- Henri-Germain Delauze.

- Marc Lassus.

- Paul Ricard.

- Pierre Terrin.

2000 – Redéploiement sur des bases et des définitions nouvelles

Les profondes mutations technologiques exigent de nouvelles dimensions

- Les frontières de l’industrie et du tertiaire sont moins nettes.

- Emergence de la Nouvelle Economie.

- Des facteurs de fond changent.

- Changement des formes de travail.

- Modification de la qualification des emplois.

- Transformation des échelles et de l’apologie du grand, du multiple et de la série…

- Remise en cause du modèle fordiste quantitatif.

- Nouvelles localisations des emplois de l’industrie.

- Le futur semble vouloir s’inscrire dans l’histoire longue de la ville.

- Importance accrue des chercheurs et des laboratoires.

- Moins d’importance accordée au Port.

- Dynamique spatiale autour de 5 grands pôles.

- Cuvette centrale de Marseille.

- Pays Aixois.

- Etang de Berre.

- Fos–Martigues. Territoire de la Grande Industrie.

- Aubagne – Gémenos.

- Dynamique spatiale autour de 5 grands pôles.

- Le département des Bouches-du-Rhône, champion de la Provence et assimilé à l’industrie, est devenu moins industrialisé que la moyenne française…

- Le Port de Marseille a perdu son leadership en Méditerranée…

- Chimie et Sidérurgie sont performants d’un environnement très concurrentiel.

- Le secteur Aéronautique est majeur en Provence.

- La Microélectronique a pris une forte dimension en Provence.

- Informatique et Logiciels ont été des champions d’innovation.

- L’Ingénierie Industrielle couvre des multiples activités : gestion de l’énergie, automatisation, instrumentation, contrôles, analyses qualité…

- Les occupations de niches se multiplient dans le Médical, les technologies de l’image…

Articles liés à Histoire de l’Industrie de Marseille au 20e siècle

- Cliquer sur l’image-lien pour afficher l’article correspondant.